一、沉静回忆:十五年,我陪她们走过的路

老朋友们都知道,我在这行待了十五年。有时候半夜翻手机,还能看到几年前客户发来的宝宝照片,咿咿呀呀举着小手。那时候她们刚来找我,眼神里全是忐忑,攥着检查单的手指关节发白。时间真快啊——从最初解释“胚胎评级”都要反复画图,到现在能一眼看出哪个姐妹需要先调内膜、哪个得处理免疫问题。其实啊,试管这条路就像摸黑过河,你得一块一块石头踩稳了。而我呢,就是那个举着灯的人。

二、谁不是一边崩溃一边找路?

最近总有人问我:“Lina,听说国内三甲医院排队都排到明年了?我38岁还能等吗?” 说实话,光上个月就有7个客户和我倒苦水,说国内反复失败三次以上,胚胎都快用完了。这种焦虑我太懂了——年龄不等人,政策天天变,有时候卵子质量、内膜厚度、激素波动……一堆名词砸过来,睡都睡不好。

但换个思路想想:如果一条路走不通,咱就绕道走。比如美国IFC这类大机构,最大的好处是“攒底牌”——胚胎多了可以分批次移植,一次不成还有冷冻的备着。别把鸡蛋放一个篮子里,这话糙理不糙。

三、干货硬核说透:政策、数据、真人故事

政策灵活度是硬伤?

国内单身女性冻卵必须持结婚证才能使用,但美国IFC这类机构对单身、LGBT群体更友好。去年帮一位42岁的姐姐操作,她用捐精+自卵,移植一次就成功了。她当时笑着说:“没想到我这岁数还能当妈,早知道不纠结那几年。”

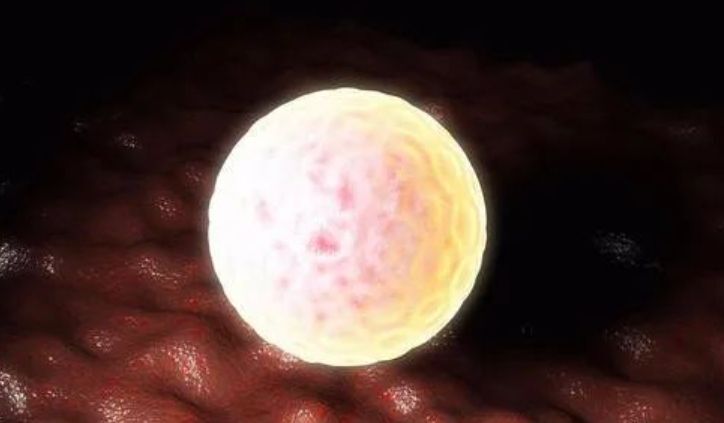

成功率真不是玄学

IFC实验室的胚胎培养技术确实狠——他们用时差成像系统连续监控胚胎发育,能筛掉潜在问题胚胎。简单说,就像挑西瓜,不光看个头还听声儿。数据显示,35岁以下客户活产率能到65%以上,40岁以上如果用助孕妈妈,也能接近50%。

小故事:Linda的“最后一搏”

43岁LindaAMH值只有0.6,国内医生直接劝放弃。后来在IFC做了微刺激方案,取卵3次攒了4个囊胚。移植第二次时,她每天给我发体温曲线,紧张到凌晨三点问:“着床痛是不是像针扎?”现在女儿两岁了,她说:“那会儿觉得天都黑了,现在想想,挺过去也就一片云。”

四、三大高频问题,答到你心坎里

“IFC选医生要不要看头衔?”

看案例!有的医生擅长处理大龄卵子质量差,有的专攻反复种植失败。比如Dr. Miller,客户说他“下手稳”,移植时连B超探头角度都调整到最小刺激。

“助孕妈妈怎么选才靠谱?”

IFC会筛查健康史、心理状态甚至驾驶记录——毕竟孕期开车安全也重要。去年一个客户匹配到一位助孕妈妈,居然还是学前教育老师,把孩子哄睡的视频发过来,客户眼泪唰就下来了。

“移植后要不要绝对卧床?”

千万别!血液循环不好反而着床难。IFC建议正常散步,避免剧烈运动就行。有个客户躺了三天腰酸背痛,后来每天遛狗十分钟,反而成功了。

五、费用明细表:钱要花在刀刃上

| 项目阶段 | 服务内容细节说明 | 参考费用(美元) |

|---|---|---|

| 前期咨询 | 视频问诊+医疗方案定制 | 500-800 |

| 促排卵周期 | 药物+卵泡监测+取卵手术 | 8,000-12,000 |

| 胚胎实验室 | ICSI受精+囊胚培养+基因筛查(PGT-A) | 5,000-7,000 |

| 胚胎移植 | 自然周期或激素周期准备+移植操作 | 3,500-4,500 |

| 助孕妈妈相关 | 匹配服务+法律费用+孕期管理 | 45,000-65,000 |

| 冷冻胚胎保管 | 首年费用,次年续费约$500/年 | 1,200 |

注:费用因个人用药方案、检测项目浮动,建议签约前确认明细

六、温柔托付:老朋友的最后叮嘱

走到今天,我越来越觉得试管不是医疗,是修心。你看那些最终抱到孩子的姐妹,哪个不是一边哭一边往前挪?关键是你得允许自己脆弱,但也得信科学。如果决定去IFC,记得提前半年调身体,叶酸、维生素D补起来,胚胎质量差不了。

最后唠叨句:别比较——有人一次成功,有人曲折点,但终点都是那个等你的人。需要具体医生推荐或法律注意事项,随时来问(微信:spreadhc)。十五年了,我还在呢。